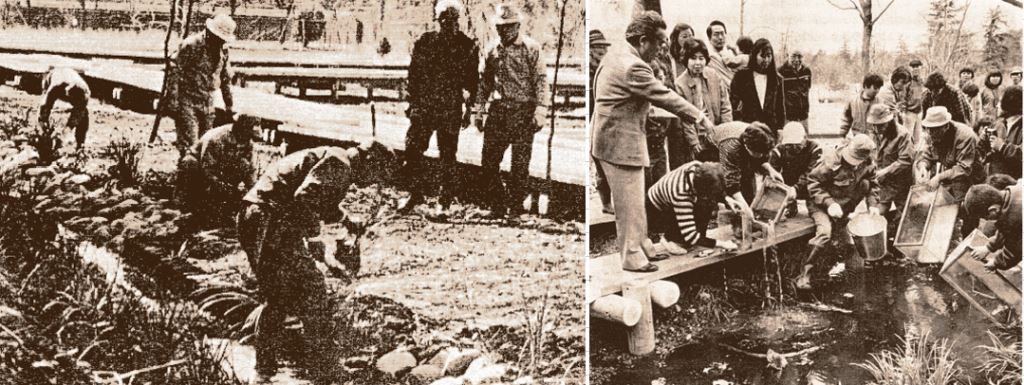

昭和60年、野川公園の整備のために赴任した松永黎俊所長が、緑の監視員に「田んぼを再生して、ホタルを復活しませんか」

と呼びかけて、市民参加の公園づくりが始まった。

そして、市民アンケートによって自然観察園に、「ほたるの里」がつくられた。

昭和62年、当時、多摩動物公園の矢島稔さん(現・ぐんま昆虫の森名誉園長)の紹介で、ホタルの幼虫を入手し、

村民の有志各自が、自宅でホタルの幼虫とカワニナを与えて育て、4月2日に「ほたるの里」に放流して、約30頭のホタルが飛翔した。

これを「ホタルの里親制度」と呼んで、村民は各地に勉強に出かけ、ホタルの育て方を熱心に学び、実際に試みた。

昭和63年には、広く市民向けて、第1回ほたる祭りとホタルの観察会を実施した。

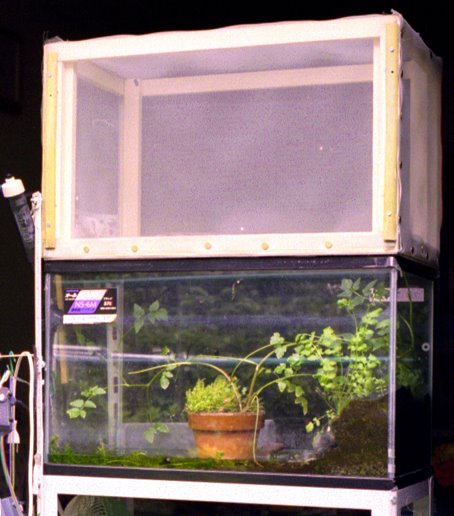

例えば、彦坂さん宅では水槽に養殖環境をつくり、5頭の幼虫とカワニナを育てて、5頭全部が羽化し育っている。

平成3年に第4回ほたる祭りと、ホタルの観察会を実施し、さらに、野川ほたる村が呼びかけて、第1回の「東京ホタル会議」を開催した。

このような村民の熱心な努力で、上手く育ち、この仕組みは定着するかにみえた。

野川公園事務所は、市民が主役の「ホタルの里親制度」に異議を唱えて、独自採用のボランテェアと大型水槽で養殖を開始した。

ホタルの採卵、養殖、カワニナの養殖、そして、「ホタルの里」へ放流し、観察会も実施したが、あまり上手くは定着しなかった。

村民の有志各自が、自宅でホタルの幼虫とカワニナを与えて育て、4月2日に「ほたるの里」に放流して、約30頭のホタルが飛翔した。

これを「ホタルの里親制度」と呼んで、村民は各地に勉強に出かけ、ホタルの育て方を熱心に学び、実際に試みた。

昭和63年には、広く市民向けて、第1回ほたる祭りとホタルの観察会を実施した。

例えば、彦坂さん宅では水槽に養殖環境をつくり、5頭の幼虫とカワニナを育てて、5頭全部が羽化し育っている。

平成3年に第4回ほたる祭りと、ホタルの観察会を実施し、さらに、野川ほたる村が呼びかけて、第1回の「東京ホタル会議」を開催した。

このような村民の熱心な努力で、上手く育ち、この仕組みは定着するかにみえた。

野川公園事務所は、市民が主役の「ホタルの里親制度」に異議を唱えて、独自採用のボランテェアと大型水槽で養殖を開始した。

ホタルの採卵、養殖、カワニナの養殖、そして、「ホタルの里」へ放流し、観察会も実施したが、あまり上手くは定着しなかった。

|